冠婚葬祭業界は、人々の人生の重要な節目をサポートするサービスを提供するため、社会的にも非常に重要な役割を果たしています。

この業界は近年、様々な課題と向き合いながらも成長を続けています。特に新型コロナウイルスの影響は大きく、結婚式場業界と葬儀業界の両方に大きな変化をもたらしました。

結婚式のスタイルの変化や葬儀の規模縮小など、新たなニーズに対応することが求められています。このような状況下で、冠婚葬祭業界はどのように景気動向に対応し、どのように人材を確保しているのでしょうか。

この記事では、冠婚葬祭業界の現状と採用サイトの重要性について考察します。

冠婚葬祭業界の景気動向を考察

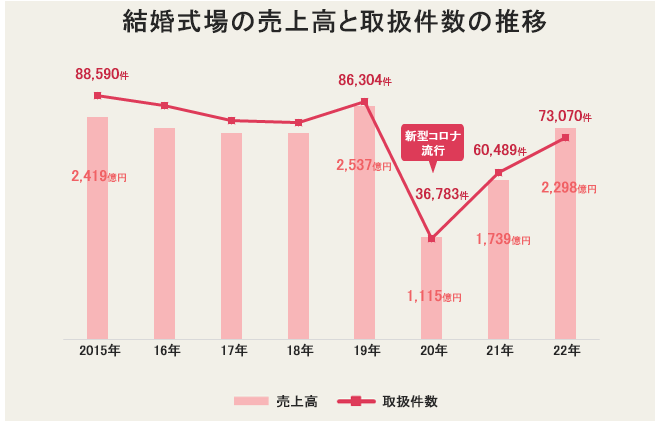

2022年における結婚式場の売上高は、前年比32.1%増の2,298億円で、取扱件数は同20.8%増の73,070件であったと経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」(2023年2月)により報告されました。

新型コロナウィルスの感染拡大により、2020年には結婚式場の売上高と取扱件数が大幅に減少しました。2021年には約40%の回復が見られましたが、業界は依然として厳しい状況でした。一方、2022年は伸び率が縮小しましたが、コロナ禍前の2019年の水準の約90%まで回復しました。

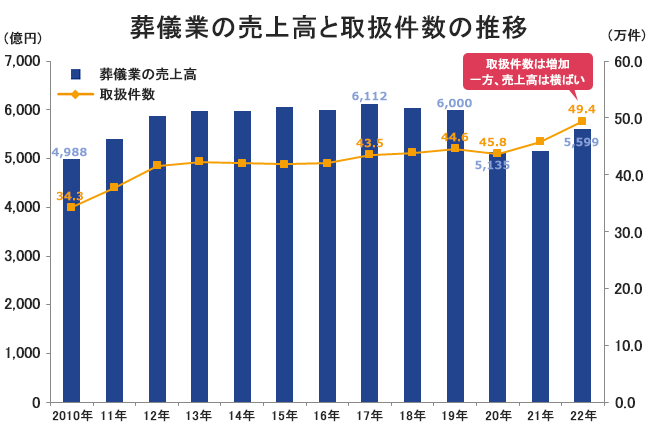

葬儀業界においては、2022年の売上高は前年比8.6%増の5,599億円で、取扱件数は前年比7.9%増の49万4千件でした(経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」2023年2月)。

2019年までの推移では、葬儀業の売上高と取扱件数はともに横ばいで推移していましたが、2020年には売上高が過去10年で最も大きな下落を記録し、取扱件数も5年ぶりのマイナスとなりました。

2022年には売上高は増加しましたが、中長期的には横ばいで推移しています。一方、取扱件数は2010年以降の13年間で最も高い水準となりました。ただし、葬儀一件当たりの単価は縮小傾向にあります。

2021年の葬儀業界では、新型コロナウィルスの感染拡大を契機として、葬儀の規模を小さくする傾向が見られました。具体的には、感染対策として参列者の小人数化や火葬のみの葬儀に変更する場合が増加しました。

その結果、葬儀一件当たりの費用は減少しましたが、取扱件数は増加しました。一方、法人向けなどの大規模な葬儀の需要は回復傾向にあります。

結婚の件数が減少傾向にあるという課題

結婚の件数が減少傾向にあることは、ブライダル業界にとって大きな課題です。

厚生労働省の人口動態調査によれば、2010年には700,214組の婚姻件数があったものの、その後増減を繰り返し、2021年には501,116組にまで減少しました。

この減少の背景には、結婚に対する考え方の変化や経済的な要因が影響しています。結婚式の費用を新生活や将来の生活設計に回したいという考えから、あえて結婚式を挙げない「ナシ婚」が増えてきています。

また、少子化の影響もあり、将来的に婚姻件数が大幅に増加するという見通しは期待できません。ブライダル業界は、これらの社会的な変化に対応しつつ、新たな需要や顧客層を見極め、サービスの提供方法や価値を見直す必要があります。特に、結婚式を挙げないカップルや結婚式のスタイルにこだわらない顧客層へのアプローチが重要になるでしょう。

葬儀業界|死亡者は増えるのに市場規模は伸びない

矢野経済研究所の「葬祭ビジネス市場に関する調査」(2021年)によると、2010年の市場規模が1兆7057億円から、ゆるやかに拡大し、2019年には1兆8132億円に達したとされています。

しかし、2020年には新型コロナウイルス感染症の影響で市場規模が1兆5060億円に縮小しました。これは、感染症拡大の影響で従来の大規模な葬儀が減少し、身内だけの葬儀が増えたためだと考えられます。

市場規模は徐々に回復すると予測されていますが、2030年についての市場規模の予測は、死亡者数の増加量に対して1兆6959億円にとどまる見込みです。

死亡件数の増加による市場の拡大が見込まれている一方で、コロナ禍前の2019年水準には戻らないと予測されているのかというと、葬儀業界が今後もコロナ禍の影響を受ける可能性や、社会の変化に伴う需要の変化を考慮して行われたものと考えられます。

冠婚葬祭業界で働いてる人口問題について

大手ブライダル業界の新卒採用と離職率

2024年現在、ブライダル業界の大手各社における新卒採用数は過去最高に達する企業も多く、結婚式需要の復活が伺えます。

この新卒採用数の増加は、結婚式需要の回復を反映しています。需要が増えることで売上や利益も増加し、その結果として人手が必要となり、新卒採用数が増加していると考えられます。

しかし、新卒者の3年以内の離職率が多い

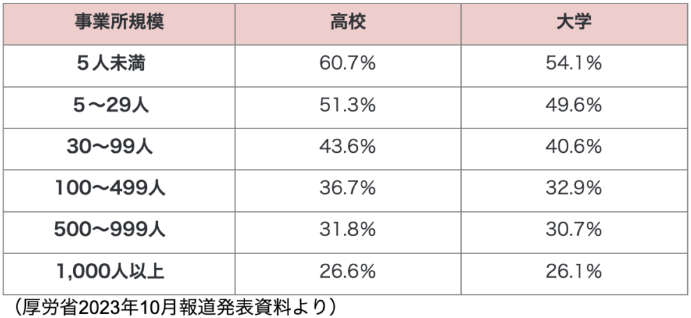

新卒者の3年以内の離職率を見ると、依然として高いことがわかります。新卒者全体の平均では32.3%が3年以内に離職しています。

離職率の高さはブライダル業界にとって大きな課題です。新卒採用数が増加しても、離職率が高いままでは採用活動の効果が減少し、常に人材不足の問題が残ります。

新卒者が3年以内に離職する主な理由には以下が挙げられます。

- 職場の人間関係が好ましくない

- 給料等収入が少ない

- 労働時間・休日等の労働条件が悪い

特に女性の場合、25歳以上になると結婚や出産を理由に離職する割合が増えています。

ブライダル業界は新卒採用数が増加し、結婚式需要の復活が見られる一方で、高い離職率や人手不足の問題が依然として存在します。これらの課題に対処するためには、労働環境の改善や職場の人間関係の向上が必要です。

採用サイトでは、これらについて言及し、持続可能な人材確保の戦略を構築することが求められています。

葬儀業界も働く人の人手不足

葬儀業界は、厳粛な儀式を扱う上に24時間365日のサービス提供が求められるため、長い間人材不足に悩まされています。近年、日本の高齢化が進み、死亡者数も増加しています。

団塊の世代が高齢化する2040年には、年間死亡者が約167万9千人に達すると予想され、この影響で葬儀の需要も増加する見込みです。

このような状況下では、葬儀業界はますます人手不足に直面するでしょう。

増加する葬儀では、現場の従業員の負担が増大し、離職率が高まる可能性があります。

そのため、人手不足を解消するための採用戦略が必要となります。

冠婚葬祭業界の参考にしたい採用サイト5選

愛グループ

愛グループは、動きのあるデザインが特徴的で、ポイントを絞ったメッセージで求職者に会社の魅力を伝えています。

特に、「惚れるストーリー」というテーマで、冠婚葬祭のやりがいを分かりやすく伝えています。これは求職者を引き付ける大きな要因となっていることでしょう。

冠婚葬祭の愛グループ採用サイト (aigroup.co.jp)

アルファクラブグループ

アルファクラブグループは、トップページの前半に募集要項が掲載されており、求職者が自分の就きたい職種があるかがすぐに分かるようになっています。

また、会社についての情報は短い動画でも伝えられているため、動画を見る機会の多い若者にとって情報をキャッチしやすい採用サイトになっています。

アルファクラブグループ採用サイト (alphaclub.jp)

出雲殿グループ

出雲殿グループは、トップページのファーストビューに「採用情報・エントリーボタン」がついておりすぐにエントリーフォームページを見たい求職者にとって利便性のある採用サイトになっています。

また、職種ごとに簡単な仕事内容の説明もあるため就職後の仕事のイメージが付きやすいWebサイトです。

出雲殿グループ採用サイト | 互助会/ウェディング/葬儀 (izumodengroup-recruit.com)

セレモニーグループ

セレモニーグループは、トップページの前半に代表挨拶が入っているのが特徴的です。

また、求めている人材についても分かりやすく記載がされているため就職する前と後での働き方の乖離が少ないのではないでしょうか。これにより離職率の低下にも役立ちます。

株式会社セルモ

株式会社セルモは、基本的な事業内容や採用情報だけでなくCSR活動として地域の防犯パトロールやボランティア活動をしていることも掲載されています。

これにより、会社の透明性や、地域への貢献が求職者に伝わるため、よりクリーンな会社のイメージを与えることができます。また、会社の情報は数字でも分かりやすく書かれているため求職者にとっての安心材料となっていることでしょう。

冠婚葬祭業界の採用サイトに入れるべきコンテンツとポイント

1.会社概要とビジョン

会社概要とビジョンがあることで、求職者に対して会社の全体像や価値観、未来の方向性を伝えることができます。これにより求職者の理解と共感を得ることに役立ちます。

冠婚葬祭業界は、人々の人生の重要な節目をサポートするサービスを提供するため、信頼性が非常に重要です。会社の歴史や実績、社会的意義を示すことで、求職者に対して信頼性を強調することができます。

会社のビジョンや社会的役割を共有することで、求職者が会社の目指す方向に共感し、長期的に貢献したいという意欲を高めることができます。

2.求める人材像

求める人材像を明確に示すことは、求職者に対して企業のニーズや期待を伝え、最適な人材を引きつけるために大切なポイントとなります。

求める人材像を明確にすることで、応募者は自分がその役割に適しているかどうかを判断しやすくなります。これにより、応募後のミスマッチや早期離職のリスクを減らすことができます。

冠婚葬祭業界は特に人と人との関わりが重要な業界なため、企業の価値観に共感し、それに沿って行動できる人材を獲得するために役立ちます。

3.職場環境と福利厚生

職場環境と福利厚生を詳細に記載することで、競合他社との差別化要因となります。

特に優秀な人材を引きつけるためには、他社よりも魅力的な労働条件や福利厚生を提示することが重要です。

また、職場環境が良く、福利厚生が充実していることは、社員の満足度を高め、長期的な人材定着に繋がります。冠婚葬祭業界は特に人材の経験やスキルが重要であり、定着率を高めることで企業の競争力を維持できます。

職場環境や福利厚生の例としては、育児支援やフレックスタイム制の導入、健康保険や退職金制度など、求職者のライフステージやライフスタイルに合った福利厚生を提供することで、多様な人材を引きつけることができます。

4.研修制度とキャリアアップ

研修制度が整っていることを示すことで、会社が従業員のスキル向上と成長に投資していることが伝わり、求職者に安心感と信頼感を与えます。

特に冠婚葬祭業界では専門的な知識やスキルが求められるため、適切な研修が提供されることは重要です。また、キャリアアップの機会を明確にすることで、求職者は長期的なキャリアパスを描きやすくなります。

これは、求職者が会社での将来に対する希望を持ち、長期間にわたって貢献したいと考える動機付けやエントリー意欲にもつながります。

5.社員の声

社員の声があることで、求職者に対して企業の実際の働き方や職場環境をよりリアルに伝えることができます。

現役従業員の体験談や声は、企業の信頼性と透明性を高めます。求職者は実際に働いている人々の意見を聞くことで、企業の実態をより正確に理解することができます。

これは、企業が自社の環境や文化に自信を持っていることを示し、信頼性を高める要因となります。

冠婚葬祭業界では、仕事の意義ややりがいが特に重要です。従業員の声を通じて、実際に働く人々がどのように仕事に意義を見出し、やりがいを感じているかを伝えることで、求職者にとっての魅力を高めることができます。

また、従業員が前向きな意見や体験を語ることで、企業に対するポジティブなイメージを形成できます。求職者は、従業員が満足して働いている環境に魅力を感じ、応募意欲が高まります。

エントリーが増えるサイトのまとめ

冠婚葬祭業界は、新型コロナウイルスの影響を受けつつも、徐々に回復の兆しを見せています。

結婚式場業界では、結婚の件数減少や「ナシ婚」の増加などの課題に直面していますが、新たなサービスや顧客層へのアプローチが求められています。一方、葬儀業界では、小規模な葬儀の増加や市場規模の変動に対応する必要があります。

これらの変化に対応するために、冠婚葬祭業界の企業は採用サイトを活用して、会社の信頼性や魅力を伝え、優秀な人材を確保することが重要です。

会社のビジョンや職場環境、社員の声を通じて、求職者に企業の魅力を伝えることが人材獲得の成功の鍵となるでしょう。