自動車業界は、近年のコロナ禍からの回復と共に、新たな成長期を迎えています。

特にトヨタは円安の影響もあり、2024年1月時点で歴代最高の時価総額を記録するなど、業界全体が活気づいています。

しかし、一方で若者の車離れや人材不足、技術者の高齢化など、採用面での課題も深刻化しています。このような状況下で、優れた人材を確保するためには、効果的な採用サイトの構築が不可欠です。

この記事では、自動車業界の景気動向を踏まえながら、成功する採用サイトのポイントと、その重要性について探ります。

自動車業界の景気動向考察

2022年以降、自動車製造業界はコロナ禍からの回復を遂げ、特にトヨタは円安効果もあり、日本企業として歴代最高の時価総額を記録しています(2024年現在)。

コロナ禍の影響で、購買意欲の低下やサプライチェーンの混乱、ロシアによるウクライナ侵攻、半導体不足などの課題がありましたが、これらの問題を乗り越えて業績を回復させています。/

コロナ禍の影響と対応

コロナ禍により緊急事態宣言が発出され、購買意欲が低下し、部品調達が困難になるなど、サプライチェーンが混乱しました。

また、ロシアによるウクライナ侵攻や半導体不足により、生産が減少し、人気車種の納期が1年以上に延びるなど、大きな影響が出ました。

このため、新車販売が低迷しましたが、その代替として中古車市場が活況を呈しました。

帝国データバンクの分析|半導体不足の解消と不正問題の影響

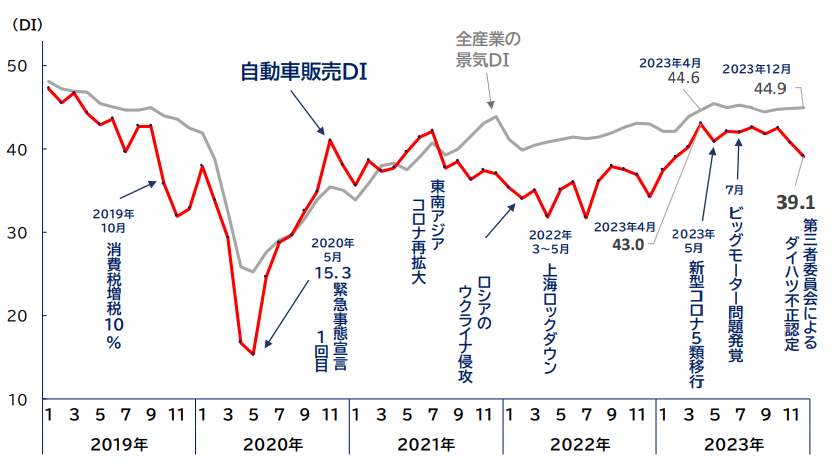

自動車販売DIは、2019年10月の消費税増税以降の買い控えやコロナ禍の影響で2020年5月にはリーマンショック直後の水準にまで急落しました。

その後は感染防止のための公共交通機関回避の動きや中古車市場の活況が下支えし、全産業DIを上回る動きを見せましたが、

半導体不足やサプライチェーンの寸断、ロシアによるウクライナ侵攻、上海ロックダウンなどの影響で再び低水準に推移しました。

2023年に入ると、半導体不足の解消とともに自動車生産・販売が回復し、2023年4月の自動車販売DIは43.0まで上昇しました。しかし、ビッグモーターの不正問題やダイハツ工業の品質不正問題の影響で、2023年12月の自動車販売DIは39.1まで低下しました。

2023年の販売状況と今後の課題

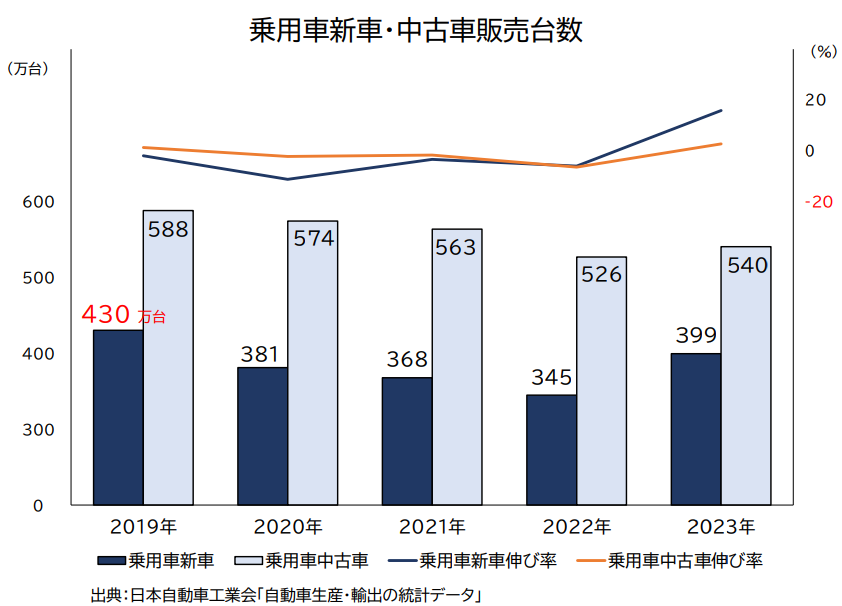

2023年の普通自動車の販売台数は約399万台と前年比15.7%増、中古自動車の販売台数は約540万台と前年比2.6%増となりました。

半導体不足の解消や新モデルの投入が背景にありますが、ダイハツ工業の出荷停止やトヨタグループの信頼問題などが影響を与えています。

トヨタグループの構造改革が急務となっており、改革の進捗により今後の自動車生産台数や販売業界への影響が注目されます。

業界全体がどのように対応し、これらの課題を克服するかが今後の重要なポイントとなります。

自動車整備産業の市場規模と現状

日本自動車整備振興会連合会が毎年集計する「自動車特定整備業実態調査結果概要」によると、2023年の自動車整備業界の市場規模は、5.9兆円に達しています。

認証を有する整備工場は以下の4つに分類され、それぞれの整備売上高は以下の通りです。

- 専業整備工場(街の整備工場など独立系、モータス):2兆1,531億円

- 兼業整備工場(ガソリンスタンドやオートバックスなど):6,901億円

- ディーラー整備工場2兆8,228億円

- 自家整備工場(タクシー会社など):2,412億円

ディーラー整備工場が最も多くの売上を上げていることがわかります。ブランド力と顧客基盤の強さが整備の集客にも有利に働いています。

年ごとの売上高の推移は、下記のとおりです。

- 2006年:6兆945億円(ピーク)

- 2010年:5兆4,869億円

- 2015年:5兆5,133億円

- 2020年:5兆6,561億円

- 2021年:5兆5,510億円

- 2023年:5兆9,072億円

2006年のピークから2023年にかけて、市場規模は減少しています。2006年から2022年の平均成長率(CAGR)は減少しています。

しかし、2013年から2023年の過去10年に絞ってみると、年平均成長率(CAGR)は微増していることがわかり今後も期待ができます。

参照:日本自動車整備振興会連合会「自動車特定整備業実態調査結果概要」

自動車整備の工場数と従事者

2022年の統計によると、日本には91,711の自動車整備工場があり、54万7,332人の人々がこの業界で働いています。

これらの工場は、主に分解整備を前提とした認証を受けており、車両の安全性を確保するための重要な役割を担っています。

他業種との比較

自動車整備工場の数を他の業種と比較すると、その多さが際立ちます。

- ラーメン店:32,000軒

- コンビニ:54,000店舗

- 歯科医院:68,000軒

- 整備工場:91,533工場

この数値は、多くの人にとって驚きかもしれません。実際、都市部を歩いていると、意識しなければ気づかない場所にも整備工場が存在しています。

整備工場の従業者は高齢化が進んでいる

整備士資格保有者数は減少傾向にあります。

具体的には、2011年のピーク時の34万7,276人から、2020年には33万1,681人に減少しました。年率換算では毎年0.02%の減少です。

また、整備士の高齢化も進んでいます。その平均年齢は、以下の通りです。

- 専業整備工場:52.1歳

- 兼業整備工場:48.0歳

- ディーラー整備工場:36.8歳

ディーラー整備士は若い層が多く、街の整備工場は比較的高齢化が進んでいることがわかります。街の整備工場では若い人材の獲得をすることが課題となりそうです。

自動車業界の人手不足な理由について考察

日本の自動車業界は、国内外で高い評価を受けている一方で、深刻な人材不足に直面しています。その原因について考察をしていきます。

若者の車離れ

1980年代から90年代序盤のバブル経済期には、車は「夢のある乗り物」としての象徴でしたが、バブル崩壊後の消費低迷により「移動手段」としての認識に変わりました。

ステータスシンボルとして車を購入する層が減少し、結果的に若者の車離れに繋がったと考えられます。

昔から自動車整備や開発現場に対する「きつい・汚い・危険(3K)」のイメージが根強いことから、若者にとって魅力的な就職先とは見なされていないことも考えられます。

また、現在はデジタルトランスフォーメーション(DX)が進んでおり、製造現場の環境は改善されていますが、これを効果的に周知する必要があります。

これにより若者のイメージを変え人手不足解消に役立てることができます。

人材育成に時間がかかる

自動車の技術職として一人前になるには少なくとも3年が必要とされており、育成期間中に離職するケースも多いです。

指導者の高齢化により、若手技術者の育成が難しくなっています。経験豊富な技術者のリタイアに伴い、技術継承が課題となっています。

また、他業界への転職が増えており、特にITやAIなどの分野に転職する技術者が増えていることも考えられます。

自動車開発領域の拡大

自動車開発には、機械工学だけでなく、電気運転にはIT、AI技術など多様な専門領域が関わっています。

各工程での専門性が求められ、特にAIやIT分野の専門家は他業界からの引き合いも多いため、採用が難航している状況です。

人手不足を解消するためにはどうしたら良い?

イメージ改善とPR戦略

DX化が進む現場の実情を若者に効果的に伝えるため、学校やSNSを通じたPR活動を強化する必要があります。

また、職場環境の改善や現場の実態を正確に伝え、3Kイメージを払拭する必要もあります。

育成プログラムの充実

指導者の確保と育成も重要です。効率的な育成プログラムを導入し、短期間で一人前の技術者を育てる仕組みを整える必要があります。

そのため経験豊富な技術者が引退する前に、次世代の指導者を育成するプログラムを整備することが求められます。

多様なキャリアパスの提供

自動車業界内でのキャリアパスを多様化し、技術職だけでなく、管理職や研究職などの選択肢を増やすことも必要です。

また、ITやAIなどの他分野との連携を強化し、異業種からの転職者を受け入れる環境を整えることも良いでしょう。

これらの対策を講じることで、自動車業界の人材不足問題の解決に向けて進むことが期待されます。

自動車業の採用サイト5選

フレックス株式会社

フレックス株式会社は、会社の想いを求職者に伝えるファーストビューになっている採用サイトになっています。

動画も豊富にあり、例えば整備士による実際のメンテナンス動画や社員のインタビュー動画などがあります。これにより、会社の情報がより求職者に伝わりやすくなっています。

株式会社ネクステージ

株式会社ネクステージは、働く整備士のリアルの状況に焦点を当てた採用サイトになっています。

その内容は、会社の歴史や社員の声(1日のスケジュール)、仕事内容、職場環境、人材育成、福利厚生など求職者が気になる情報がわかりやすく掲載されているWebサイトになっています。

轟自動車

轟自動車は、会社のビジョンと行動指針を提示し働きやすさを感じる採用サイトになっています。

採用情報については、職種ごとに細かく記載されています。また、キャリアアップやモデル収入についても記載があるため、入社後の未来を創造しやすくなっているWebサイトです。

相馬モータース

相馬モータースは、福利厚生や会社の状況などがデザインで表されており見やすい採用サイトになっています。

職種ごとに社員の声があるため、求職者は自分の職種に努めている現役社員の生の声を知ることができます。どのページからもエントリーフォームに移動することができるため、求職者がエントリーフォームにたどり着きやすいWebサイトになっているのではないでしょうか。

シティーオート・テクニカ

シティーオート・テクニカは、「好きを仕事に活かす」というテーマで自動車が好きな求職者を求めるような採用サイトになっています。

サイト内の情報の幅が広く、基本的な代表挨拶や会社概要だけでなく社員のインタビューや社員のブログなど多彩な情報が載っているWebサイトです。

自動車業の採用サイトに入れるべきコンテンツとポイント

1.会社紹介

会社紹介があると、求職者に企業の歴史やビジョン、事業内容を理解してもらうことができます。

これにより、求職者は自分の価値観やキャリア目標に合致するかどうかを判断しやすくなります。また、会社の雰囲気や風土を把握することで、入社後の離職率の低下や満足度向上につながる可能性があります。

2.募集職種と仕事内容

募集職種と仕事内容は、求職者が自分のスキルや興味に合ったポジションを見つけやすくするために必要です。

また、具体的な仕事内容の説明をすることで、その職種でどのような責任や業務に携わるかを理解しやすくし、求職者自身の適性を評価する手助けとなります。

3.応募条件と福利厚生

応募条件には必要な経験・資格、求める人物像などを明確に記載し、給与、福利厚生、社会保険、退職金などの福利厚生制度を詳細に記載しましょう。

特に、エントリーを増やすためには待遇面の魅力をアピールするとよいでしょう。

また、明確な福利厚生の情報は、求職者が将来のキャリアや生活に関わる重要な要素を把握しやすくし、応募の動機づけや就業後の満足度に影響を与えます。

4.教育・研修制度

求職者は自己成長やスキルアップの機会を提供する企業に対して興味を持ちやすくなります。

具体的な制度が示されることで、入社後のキャリアパスや成長の見通しを把握しやすくなり、長期的なキャリアプランの構築にも役立ちます。

また、継続的な学びやトレーニングがあることで、従業員のモチベーションや働きがいが向上し、企業の人材育成と定着率の向上につながります。

5.社員の声とインタビュー

採用サイトに社員の声とインタビューが掲載されていると、求職者はその企業の実際の雰囲気や文化、働く環境をリアルに知ることができます。

社員の体験談や意見を通じて、自身の価値観やキャリア目標にマッチするかどうかを判断しやすくなります。

また、社員の声が掲載されていることで、企業の信頼性や従業員の満足度がわかり、求職者の応募意欲や入社後の定着率向上につながります。

6.職場環境と社内文化

採用サイトに職場環境と社内文化が明確に記載されていると、求職者は自分が働く環境や同僚との関係性を具体的に把握できます。

これにより、適切な職場を選択する際の判断材料となり、入社後の適応がスムーズになります。また、透明性の高い情報を記載することで、企業の価値観やミッションに共感しやすくなり、長期的なキャリア形成につながる良好な関係性を築くことができます。

以上のポイントを考慮して、自動車業界の採用サイトを設計することで、求職者にとって魅力的な企業像を伝え、適切な人材の獲得をすることができます。

自動車業界のエントリーが増える採用サイトまとめ

自動車業界は、コロナ禍や半導体不足など多くの課題を乗り越え、2024年は回復基調にあります。

しかし、若者の車離れや技術者の高齢化、人材育成の課題は依然として残っています。これらの課題を解決し、優れた人材を確保するためには、魅力的な採用サイトの構築が重要です。

効果的な採用サイトには、会社紹介、募集職種、福利厚生、教育制度、社員の声、職場環境といったコンテンツが求められます。

採用サイトを通じて求職者に企業の魅力を的確に伝え、適切な人材の獲得と定着に繋げていきましょう。